Algeria del Sud

Sono all’aeroporto di Djanet, 2500 km da Algeri, attorno a me un mare di sabbia: guardo spesso all’insù, in attesa che arrivi un aereo, cielo terso, una leggera brezza da nord, passa il pomeriggio su e giù, tante sigarette, tanti pensieri, sembra che il “bombardier” dell’Air-Tassili atterri in serata, verso le 20:00, più o meno sono tutti concordi su questo orario. Infatti sarà così, vedo entrare il capo scalo, poi gli operai addetti allo scarico bagagli, i doganieri, tutte conferme che tranquillizzano, infatti si parte, si ritorna a casa. L’aereo decolla, lassù la luna piena illumina, il labirinto di Tikabaouine sotto, le rocce hanno ombre nere che si allungano sulla sabbia blu intenso colorata dalla notte, non c’è nulla, nessun lumino artificiale: solo 40 ore fa ero laggiù e l’atterraggio di un aereo mi svegliò nel tepore del mio sacco a pelo, feci in tempo a vederne la coda e le luci attraverso la zanzariera. Questa è la breve cronaca di una giornata pessima, l’ultima del viaggio, quando per una tempesta di sabbia abbiamo perso il volo prenotato la sera prima, aggrappati all’ultima speranza di prendere questo “bombardier” altrimenti 5 giorni senza voli, impotenti nel mezzo del Sahara, senza poter far nulla, solo aspettare l’eventuale clemenza del meteo o di un jinn, gli spiriti del deserto. L’attesa, il tempo senza orario, l’immenso, la sabbia infinita: parole ideali per descrivere un elemento naturale che sovrasta l’uomo moderno, lo riduce al panico e alla paura: dove sta l’<>, la salvezza è nell’uomo arcaico, in ciò che era il nonno di suo nonno e di suo nonno ancora, quell’uomo biblico, nato nel tempo dei tempi. E quell’uomo esiste ancora, non è estinto, vive nello spirito delle genti del deserto: insciallah, in una parola. E’ la mia natura che tende a quell’uomo, e mille altre volte ancora tornerei nel deserto.

Venerdì, 31 marzo: il volo Alitalia mattutino, che da Roma decolla per Algeri è quasi vuoto, passa attraverso le bocche di Bonifacio, l’inconfondibile forma geografica dell’Asinara e Stintino, poi punta verso sud, verso le coste del Nord Africa. Dopo il controllo passaporti c’è Karim fuori ad aspettare, e la stessa temperatura di Roma. Il simbolo, o forse è meglio definirlo il punto di riferimento, di Algeri è il monumento ai martiri Mujaheddin, imponente e grandioso sovrasta tutta la baia sul mediterraneo, ed ovunque si vede: fu concepito alla Scuola di Belle Arti di Algeri ed edificato nel 1982, alto 92 metri, simboleggia tre palme.Al suo interno arde la “fiamma eterna”, luogo di raccoglimento per la memoria dei martiri della guerra d’indipendenza. Alle spalle del monumento c’è una grande piazza, enorme, dei bar, gonfiabili per i bambini, macchinette a nolo, un museo: ho l’immagine, che conserverò per tutta la giornata, di una capitale a metà strada tra due culture, una Istanbul d’Africa, forse il paragone è esagerato ma rimango convinto che chiunque visiti Algeri per la prima volta ne rimarrà impressionato e sorpreso per la sua bellezza. Pranzo nella casa di una famiglia algerina, poi scopro prima la Casbah bianca e trasandata che scende verso il mare, le sue fontane, i suoi stretti vicoli, i puntelli che ricordano la tragedia del terremoto, poi il lungomare Che Guevara che trasforma Algeri in uno scorcio di Marsiglia, la stazione che porta la ferrovia quasi sulla spiaggia, le palme, il traffico, il mare; ville e viali alberati, negozi lussuosi, ristoranti, un porto gigantesco. Saliamo su per i vicoli e siamo a “Notre Dame d’Afrique” la chiesa cattolica che domina tutta la città, esattamente dalla parte opposta al monumento ai Mujaheddin: fu costruita nel 1846 e dedicata a S.Agostino, il vescovo e filosofo algerino di Ippona oggi Annaba, la chiesa è più bella fuori che dentro, costruita in stile bizantino, conserva l’unico esemplare di Madonna Nera al mondo. Prima di tornare in aeroporto, perdiamo ancora un po’ di tempo per i boulevard, per un caffè e un dolce: poi il volo

delle 22:00 per Tamanrasset, si va a sud, nel cuore del deserto più grande e più bello del mondo, mi addormento e il tremendo scossone in atterraggio mi sveglia. Il tempo di prendere il bagaglio e trasferirci all’albergo per andare a dormire.

Sabato, 01 aprile: oggi sarebbe dovuto essere il giorno della salita all’Assekrem, quel luogo mistico ed alto che da anni mi affascinava, purtroppo personale dell’ambasciata francese di Algeri ha pensato di salire proprio il primo aprile: lo scherzo lo hanno fatto loro a noi, così per motivi di sicurezza le autorità algerine ci hanno negato la salita, faremo tutto domani, andata e ritorno, dal mattino alla sera.

Nella sfortuna, dopo un giro nelle botteghe degli artigiani orafi di Tamanrasset - dove ammiro incantato il meccanismo di apertura e chiusura di un lucchetto tuareg, grande come una scatola di scarpe e pesante almeno 3 kg, ma a sicuramente a prova di qualsiasi ladro nostrano - andiamo al museo “Imzad” e qua siamo i primi turisti che lo visitano, poiché ha aperto proprio ieri, e la nostra foto di gruppo andrà nel museo stesso! Il museo è concepito in modo alternativo, in stile sudanese è stato ricavato da una vecchia discarica ed è dedicato alla cultura e alla tradizione Tuareg. L’Imzad è infatti uno strumento musicale ricavato da una calabasse con corde per suonare, una specie di chitarra insomma. L’edificio centrale contiene una gigantesca rappresentazione a dimensioni naturali della vita nel deserto, con sabbia, manichini vestiti a tuareg, animali impagliati, strumenti neolitici come macine e pestelli, una pittura rupestre vera, ed attorno ad essa le scale e i corridoi che la circondano con foto, oggetti e tele, sempre sulla tematica deserto. Mentre ai lati del corpo centrale ci sono le ali del museo con tante botteghe ed un enorme cortile interno con giardini di ibiscus, oleandri e bouganville, ogni stanza ospita le attività più disparate: dalla palestra dove si balla alla sala musica dove si incide un disco, la sala PC, il negozio che vende libri e CD sull’Imzad, poi le botteghe che vendono l’artigianato locale, un’altra dove le donne esercitano il canto, la sala del thè e sicuramente qualcun’altra che non abbiamo visto. C’è anche una TV locale che fa le riprese, e per questa sera siamo tutti invitati alla festa dell’inaugurazione con concerto.

Per il pranzo torniamo in albergo, un buon cous cous di montone ed insalata in una sala ampia e fresca, piena di cuscini e tappeti, è ciò che ci vuole per conciliare una piacevole siesta pomeridiana. Il pomeriggio ci attende con la visita alla casa, all’eremo e alla cappella di Padre Charles de Focauld, oggi presiedute da due monaci e una monaca francesi in abiti civili, poiché non fanno parte di un ordine religioso. Charles de Focauld era un religioso francese con la passione per l’esplorazione del Sahara e la voglia di imparare la cultura Tuareg, studiandone lingua e tradizioni: suo è il primo e unico dizionario tamasheq/francese/tamasheq, la lingua dei tuareg. La sua vita era basata sulla preghiera, sul silenzio, sul lavoro manuale, sull’assistenza ai poveri: definì le sue linee di pensiero e gli statuti del “Piccoli fratelli del Sacro Cuore” , un ordine religioso che non riuscì mai a fondare, il 13 novembre 2005 papa Benedetto XVI lo proclamò beato. La piccola e la grande cappella per le funzioni religiose sono molto semplici e costruite in

banco, da notare la madonna con il Gesù, un Gesù non bebè ma bambino di 5/6 anni. Padre de Focauld, nel 1911 costruì l’eremo sull’Assekrem, morì assassinato a Tamanrasset.

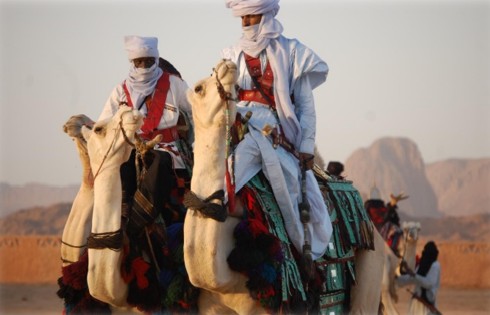

Nel tardo pomeriggio, passeggiamo per le vie di Tamanrasset, poi una breve visita al mercato africano zeppo di chincaglierie e vestiti cinesi, e tramonto all’Imzad, dove nel grande cortile, mentre le donne Tuareg vestite e truccate a festa intonano i canti della tradizione, gli uomini si esibiscono in cavalcate su bellissimi dromedari Meahri, alti, bianchi e bardati di colori e gioielli, e i giovani giocano a “paint-ball” ….

Ceniamo a casa di Adnan, la nostra guida, poi torniamo all’Imzad per il concerto. Si susseguono diversi gruppi arrivati da tutto il mondo tuareg del Sahara, c’è molta partecipazione e voglia di divertirsi nel mezzo del deserto più grande e più bello del mondo.

domenica, 2 aprile: purtroppo salire e scendere dal rifugio dell’Assekrem in giornata è veramente faticoso e noioso, tante ore di jeep, circa 8 in totale su una strada estremamente dissestata, basti pensare che la distanza è di soli 70 km da Tamanrasset! Partiamo quindi da Tam alle 08:30, dopo aver atteso qualche minuto la scorta della polizia poiché è obbligatoria. Prima di iniziare a salire percorriamo un uadi dove l’erosione mostra le vestigia di remoti vulcani, canyon che mostrano il flusso di lava in salita. Per il pranzo sosta alla guelta di Ifilal, c’è molta acqua ed insieme ai militari metto a mollo i piedi in attesa che il cuoco e gli autisti preparino una fresca insalata, uova sode, barbabietole, sardine e un ottimo formaggio della val Camonica, gentilmente offerto. L’acqua è popolata da girini e piccoli pesci, c’è il moula moula l’uccello del deserto e tante lucertole. Il vento ha rinforzato, si riparte per il rifugio alle 15:00, il paesaggio diventa sempre più polveroso, sempre più grigio e la strada peggiora, si sale, superiamo la formazione rocciosa detta “le canne d’organo”, e arriviamo al rifugio dell’Assekrem alle 16:00, il sole è ancora forte. Dal rifugio, dove si dorme la notte e si parcheggiano le auto, ci sono altri 15 minuti di cammino molto ripidi, anche se volendo si può prendere una strada più lunga ma più dolce. Infine la cima dell’Assekrem, il piccolo rifugio in pietra di Padre de Focauld con cappella e biblioteca, una stazione meteorologica e le abitazioni in pietra dei tre monaci che vivono lassù in preghiera. Uno dei monaci ci spiega un po’ di storia e di geologia del luogo. Assekrem nella lingua tuareg significa “fine del mondo” ed è un alto plateau del massiccio dell’Hoggar. Esso si innalza dalla parte del massiccio chiamata Atakor. L’altezza dell’Assekrem è di 2180 metri e si trova all’interno del Parco Nazionale dell’Hoggar. Dopo un thè caldo e qualche biscotto si riparte per tornare a Tamanrasset alle 18:15, siamo di ritorno alle 21:40. Una doccia veloce in stanza per togliere via la polvere della giornata e poco dopo siamo di nuovo a cena a casa di Adnan: stasera la “safia” una specie di pane carasau con le lenticchie e montone, direi ottima. Dopo la cerimonia del thè a casa di Adnan, alle 23:20 partiamo per l’aeroporto poiché stanotte c’è il volo notturno per Djanet. La polizia ci scorta per l’ennesima volta, siamo una colonna di 6 jeep, poi si fermano per discutere con un’altra pattuglia, quando.. “bam” un

auto sportiva sbatte contro la ruota e lo sportello posteriore sinistro dove stavo seduto, premetto che le jeep erano parcheggiate e noi eravamo la seconda macchina della colonna. Ancora oggi non mi spiego come abbia fatto a prenderci, solo paura per fortuna, e dopo poco siamo in aeroporto per partire.

Lunedì, 3 aprile: siamo a Djanet, la bella Djanet, un’oasi fuori dalle rotte commerciali transahariane, più tranquilla, ordinata e pulita rispetto a Tamanrasset, e soprattutto meno polizia, più libertà, un vastissimo palmizio, casette in banco in stile sudanese. Djanet fu fondata e abitata dal medioevo dai Tuareg “Kel Ajjer”, in una zona il cui capoluogo è Illizi. La storia di questa zona è però ben più antica poiché vi sono tracce di insediamenti umani che risalgono al Neolitico. Ciò è testimoniato da pitture rupestri e incisioni che raccontano un Sahara non desertico come lo conosciamo noi oggi, ma ricco di flora e fauna che forniva sussistenza alla popolazione locale costituita principalmente da cacciatori.

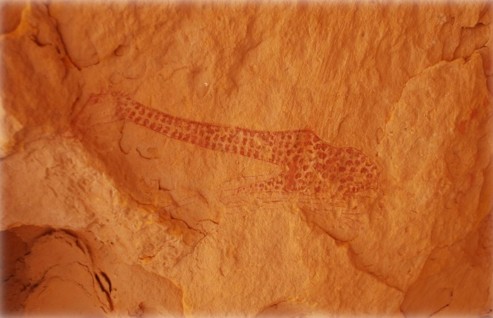

Ieri notte ci siamo addormentati tardi e al mattino ho un gran sonno, apro la porta della stanza, mi guardo intorno, cielo terso e un’enorme duna gialla, finalmente. La guida è Ahmed, gli autisti sono Ramadan, Kader e Mansef, il cuoco è Kalia, il suo aiuto Mansur: hanno già caricato i pick-up, hanno fatto la spesa viveri, dobbiamo solo prendere e pagare gli ingressi al Parco Nazionale del Tadrart all’ufficio turistico e poi si parte. Una lunga strada da poco asfaltata supera il vecchio aeroporto di Djanet, corre verso la frontiera libica, noi gireremo poco prima: alle 13:30 il pranzo con insalata (sempre ottima e croccante), olive, pomodori e tonno. Alle 15:00 lasciamo l’asfalto per lo sterrato, e dopo un po’ siamo all’ingresso del Tadrart, custodito da un posto di polizia. Subito dopo inizia un crescendo di bellezze, le dune diventeranno sempre più belle, percorriamo con le jeep il wadi Injeran, pieno di acacie, columbite la zucchina del deserto e tanta erba: sarà una costante di questi giorni, le stesse dune ogni tanto sono percorse da fili d’erba, a volte più fitti altre meno, risultato di piogge intense cadute nel mese di dicembre, del resto non capita spesso di vedere un deserto a tratti verde. Montiamo le tende al tramonto, tra sabbia rossa e rocce, dopo un buon caffè Passalacqua mi metto, appunto, a scrivere sul tavolino. Prima di cena andiamo tutti insieme, per una passeggiata di 10 minuti, al bassorilievo delle giraffe e dell’uomo con il vaso in mano. Quest’opera appartiene al periodo bufalino-cavallino, circa 20 mila anni fa, anche detto naturalistico poiché le giraffe sono state riprodotte sulla riva di quello che prima era un fiume, quindi riprese nel loro habitat naturale, una sorta di bassorilievo tridimensionale. L’effetto notturno, la scoperta immediata con le torce come fosse una rivelazione, è stato quello della contemporaneità, per alcuni istanti mi sono ritrovato in quell’epoca remota, l’eterno e il deserto.

Ceniamo con zuppa, spezzatino di montone e tante verdure: la notte è particolarmente calda, grazie anche alle rocce che rilasciano il calore, come fossero un termosifone.

Martedì, 04 aprile: Nozioni desertiche: rocce sciistiche, sono lastre di roccia l’una sopra all’altra che danno luogo a tanti sassolini piastriformi, sono rocce dove si possono trovare fossili. Quando la sabbia presenta sfumature nere, è catrame in superficie, e potrebbe presupporre la presenza di un giacimento petrolifero. Come è possibile la formazioni di colline di grossi sassi, l’uno accatastato sull’altro? Risponde al principio della geometria della natura, contenuta nel fiocco di neve o le figure esagonali della piana del sale in Dancalia: così la roccia si dispone in tanti cubi geometrici, che poi il tempo pensa a spaccare a livello degli interstizi. Tecnica della vernice del deserto: se raccogliamo un sasso qualsiasi, notiamo che la parte superiore è più scura, quindi più ossidata, rispetto alla parte inferiore, quindi ne consegue che se il contrasto del graffito sulla roccia è più marcato, significa che è più recente. Esiste anche la Tecnica che studia la stratificazione della roccia; tuttavia sono tutti metodi empirici, metodi scientifici come la tecnica del C14 non sono applicabili, poiché si tratta di materia inorganica. Da sottolineare, infine, che l’archeologia preistorica inizia con la scoperta della grotta di Lascaux e Altamira in Cantabria, nel dopoguerra, prima non si ipotizzava nemmeno che l’uomo era capace di tanto.

Il primo risveglio nel deserto è ottimo, dopo colazione, provo a trovare da solo una pittura rupestre, mi viene indicata l’area di ricerca di fronte al nostro campo di Sitka, dall’altra parte del wadi, ma non ci riesco, erano due elefanti in movimento. La giornata è un susseguirsi di pitture rupestri lungo tutto il wadi Injeran, dopo gli elefanti ci sono le giraffe, poi i buoi, un uomo e una donna che copulano, soldati, guerrieri che cacciano da una biga una scimmia, piccoli omini che tentano di uccidere un grosso elefante, e tanti colori, tutti caldi ovviamente: la sabbia passa dal giallo chiaro al più scuro, poi l’ocra, l’arancio, le mille sfumature marroni della roccia. Oltre alle immagini anche i segni del remoto passato neolitico, dappertutto macine preistoriche, pestelli e cocci di ceramica anche ricamati: oggetti che conservano il loro magnetismo, basta prendere un pestello in mano e si ritrova subito l’impugnatura. La sabbia rivela anche tante impronte, non abbiamo mai visto quella di un serpente o vipera, ma frequente quella del gerbillo, un topolino che lascia il segno con le zampine e al centro la strisciata della coda.

Ceniamo e montiamo le tende al centro di una cartolina del Tadrart, uno scenario immenso; prima del tramonto quasi minaccia il temporale ma per fortuna ci sfiora solo con qualche gocciolina, mangiamo una zuppa e pasta al pesto, nel frattempo sono tornate le stelle, lassù c’è la cintura d’Orione.

Mercoledì, 5 aprile: a pochi minuti dal nostro campo tendato c’era l’arco di In-T-Ak, forse il più famoso di tutto il Tadrart, eroso al centro dal vento che ha portato via l’arenaria. Oggi la giornata non è più tersa, e fino al giorno della partenza rimarrà così, un cielo bianco, caliginoso, che non esalta affatto i colori, in più si alza costantemente il vento. In tutti i deserti la flora è capace di mantenersi in pausa vegetativa per parecchio tempo, per poi svolgere il proprio ciclo vegetativo (crescita, impollinazione, fiori, frutto) in pochi giorni; lo stesso capita per i piccoli pesci che vivono nelle guelte, rimangono secchi per mesi e si riprendono appena arriva l’acqua. E noi stiamo visitando il Tadrart, tra i deserti più belli del mondo, proprio nei giorni del suo risveglio alla vita.

Dopo l’arco, la guelta di Bouedienne, è piccolina e gli autisti ne approfittano per riempire le taniche d’acqua, c’è qualche oleandro e qualche acacia, ma a un centinaio di metri una galleria d’arte di pitture rupestri. I colori sono sempre tre: ocra rosso e giallo, e caolino per il bianco, la polvere veniva mischiata con albume d’uovo che poi il tempo fossilizzava rendendo possibile la conservazione del colore per migliaia di anni. C’è il tuareg con lo scudo, di una forma che ancora oggi è usata, le donne sono disegnate con il gonnellino lungo, mentre gli uomini a volte hanno il mantello in caolino e il fianco più stretto. Nelle parti alte della roccia le pitture appartengono al tardo bovidiano, mentre più in basso il cavallino, questo perché ci troviamo in un wadi, un letto di un fiume, che pian piano ha eroso nel tempo. Nel periodo bovidiano la testa era rappresentata grande mentre con il passare dei secoli diventa più filiforme e il fisico viene curato maggiormente. Più in là c’è anche l’unica rappresentazione di una barca. In tutto il Tadrart, che un tempo era un meraviglioso giardino popolato da animali e uomini, non è possibile la vita umana poiché non è possibile scavare pozzi in quanto sotto la sabbia c’è uno spesso strato di roccia impermeabile, e qualsiasi trivellazione ha dato esiti negativi. Attualmente vivono piccoli mammiferi come il gerbillo, il fennec, il muflone e il leopardo del deserto, quest’ultimo non viene più avvistato da decenni, che bevono nelle parti alte delle rocce che raccolgono l’acqua piovana; ci sono inoltre rettili come il serpente a sonagli (e una notte ne abbiamo sentito i sonagli) e la vipera cornuta. Dopo la sosta pranzo e siesta pomeridiana sui materassini nel mezzo del wadi Bouedienne, andiamo a vedere altre pitture rupestri, tra cui una figura umana grandissima, l’uomo col copricapo di piume di struzzo, alla sua destra è raffigurato un pastore con le sue bestie, molto più piccolo. Il campo per questa notte lo mettiamo sotto alle grandi dune di Tim Merzouga, la duna che parla poiché con un vento particolare sembra che emetta un suono, salgo su una delle dune, dal campo alla cima ci sono 80 metri, secondo l’altimetro del mio orologio. Cena con cous cous e verdure con carne; questo è il luogo più suggestivo per incontrare i Jinn, gli spiriti del deserto, Kalia il cuoco è sicuro che ci sono, ma ho paura a dargli retta.

Giovedì, 6 aprile: oggi il cielo è veramente tutto coperto da nubi alte, colori sbiaditi, peccato perché riguardando le foto è la parte più bella del Tadrart: passeggio sulle dune, fino a Tim Merzouga che arriva a 200 metri dalla base, poi un passaggio stretto sotto a quella roccia detta “la coppa” e subito dopo pitture in ocra gialla con la ragazza con le trecce all’insù, sembra la stessa vista ieri o forse è l’opera dello stesso artista? Arriviamo all’anfiteatro, un circolo di picchi rocciosi molto ampio dove c’è una guelta ormai senza più acqua, qua l’arenaria e la sabbia sembrano avere un movimento avvolgente, entrate a vedere. Per il pranzo ci sistemiamo sotto un’acacia, tempo di montare il tavolino, si alza un forte vento e ci sorprende un violento temporale di 30 secondi circa, velocissimo! Dopo un gran caldo, afoso. Nel pomeriggio ancora archi, molto bello quello del wadi Bouedienne dove è piacevole riposarsi all’ombra, quindi “il papa”, un profilo di roccia che sembra proprio Wojtila che benedice. Percorriamo un tratto di strada fatto il primo giorno, visto dall’angolatura opposta però, e nessuno se ne accorge, superiamo la “cattedrale” e montiamo le tende a Moul en Nagha, una gigantesca roccia al centro di una piana che sembra una cammella, da cui il nome. E’ il posto più bello e scenografico per dormire, infatti oriento l’apertura della mia tenda proprio verso la grande cammella. Mentre aspettiamo la cena, oltre al solito aperitivo di olive, arachidi, biscotti ed oggi anche formaggio cheddar, Kalit prepara delle frittelle mentre Mansur guarda il fuco e Ahmed impasta farina ed acqua per il pane che verrà cotto sotto la cenere; lo assaggiamo è buonissimo, servirà per preparare la “teguella” un piatto tipico tuareg composto da pane sbriciolato con le lenticchie in salsa di pomodoro. Dopo cena vado a passeggiare attorno al Moul en Nagha, un silenzio e una calma terrificanti e totali, penso al serpente a sonagli oppure all’ineffabile leopardo del Sahara.

Venerdì, 7 aprile: oggi si esce dal magnifico Tadrart, ripercorriamo a ritroso il wadi Injeran ma dal lato opposto, con l’opportunità di vedere nuovi bassorilievi e nuove pitture rupestri. I primi bassorilievi sono dei

pesci: carpe e pesci gatto, gli unici della zona, testimoni dell’attività di pesca nel fiume Injeran dal nostro antenato neolitico. Molto particolare è il bassorilievo del bovino con la rappresentazione degli organi interni dell’animale, altra prova della capacità di caccia e di conoscenza dell’animale per i molteplici usi della carne o per la mungitura: insomma, l’idea finale è quella di una società strutturata, che adorava qualche Dio, fatta di cacciatori e agricoltori, guerrieri capaci di cavalcare e usare macchine da guerra come le bighe, aveva cura del proprio corpo, si adornava, portava vestiti, monili, seppelliva i propri morti. Insomma una civiltà vera e propria: infatti unendo tutte le testimonianze visive lasciate in quei tempi remoti e disseminate per l’intero Sahara, si arriva fino al Nilo, agli egizi, idealmente è lecito ipotizzare un continuum storico. Le ultime pitture rupestri che vediamo, prima di salutare i poliziotti gli stessi dell’andata che fanno da guardia all’ingresso del Tadrart, sono anche le più belle: il guerriero con lancia, filiforme e dinamico nello slancio, ma soprattutto la giraffa accovacciata, un vero e proprio capolavoro dell’arte rupestre. Torniamo indietro, di nuovo verso Djanet, riprendiamo la strada asfaltata, si va veloce e c’è molto vento. Per il pranzo ci fermiamo tra le rocce a poche centinaia di metri dalla strada, ma il luogo non è affatto casuale, infatti mentre Kalia e gli altri preparano il cibo, noi andiamo a visitare delle grotte a pochi minuti di cammino: quasi vergini, un luogo magnetico, a terra disseminato di pestelli, macine, cocci, punte di lancia, e sulle pareti delle pitture bellissime tra cui una scena di caccia al leone e la figura di un uomo preistorico estremamente realistica, con gonnellino e addirittura la barba e i capelli. Quando torniamo al tavolo ci aspetta una buonissima insalata di pasta, custodita all’interno delle jeep per evitare che il vento la condisca con abbondante polvere. Riprendiamo la marcia, sempre sostenuta, sosta per soccorrere un vecchio pick-up con il rimorchio pieno di capre che aveva bruciato il radiatore. Verso le 17:00 siamo alla periferia di Djanet, pochi minuti per bere una coca cola fresca, telefonare o mandare sms e comprare pane ed ortaggi freschi per i prossimi due giorni. Arriviamo a Timras quasi al tramonto, giusto in tempo per mettere su le tende: siamo in un altro luogo magico, grossi panettoni di roccia disseminati qua è là tra le dune gialle, che oltre alla bellezza hanno il pregio di ripararci un po’ dal vento ancora molto sostenuto, tanto che riuscirà a rovesciare una tenda. Kalia il cuoco, riesce lo stesso a preparare la cena per tutti, spaghetti al pomodoro e zuppa, arriva anche un acquazzone veloce, ogni tanto qualche goccia d’acqua, ma non pioverà durante la notte.

Sabato, 8 aprile: anche a Timras ci sono delle pitture rupestri, curiosa è quella di un quadrato inscritto all’interno di un cerchio, che ancora oggi sulle mappe rappresentano pozzi d’acqua. Salendo verso nord ovest, poiché stiamo costeggiando tutto l’altopiano del Tassili dal suo lato di sud/ovest, dopo Timras, la zona prende il nome di Tikabaouine, e diventa ancora più bella, più labirintica, i panettoni si trasformano in una selva di guglie ed archi in arenaria, infatti Tikabaouine significa “spade” in tamasheq. Dopo il pranzo,

proseguiamo ancora in direzione nord/ovest verso la guelta di Essendilene a ridosso dell’altopiano del Tassili, infatti la guelta ne raccoglie le acque. Però, appena lasciamo il labirinto di Tikabaouine il vento è fortissimo, riduce la visibilità, spara sabbia che smeriglia e polvere che si infila ovunque: riprendiamo la strada asfaltata, purtroppo una delle jeep rompe il motore, carichiamo tutto sulle altre 4 e proseguiamo per Essendilene percorrendo il wadi che porta alla guelta, dove non c’è sabbia ma limi e polveri trasportati dall’acqua. Arriviamo al piccolo villaggio di Essendilene dove vive il vecchio guardiano Bukanì e la sua stirpe, ma presto decidiamo di non campeggiare lì, c’è troppa polvere, faccio in tempo a regalare i barbapapà gonfiabili ai bambini, e torniamo a dormire a Tikabaouine che sicuramente offre più riparo. Bukanì purtroppo è malato, ridotto a gattonare conserva tuttavia il sorriso e l’allegria, meritandosi il rispetto di tutti, tanto che la nostra guida tornerà da sola a Djanet per comprargli le medicine di cui ha bisogno e che non prende da un mese, un amore e un rispetto commovente tra due esseri umani, culturalmente agli antipodi, ma vicini nei sentimenti. Cena con zuppa e caponata di verdure, poi a dormire, per l’ultima notte nel deserto, la notte che mi svegliò quell’aereo che stava in atterraggio a Djanet.

Domenica, 9 aprile: colazione veloce e passeggiata di un’ora fino alla guelta di Tewia, anch’essa è alimentata dall’altopiano del Tassili. Non c’è moltissima acqua, tuttavia il canyon dove è inserita merita una visita, e tra l’altro riusciamo a vedere una femmina di muflone che ci guarda dall’alto. Senza tornare indietro, anche perché il sole ormai è alto, le jeep ci aspettano proprio fuori la guelta, quindi è visitabile in poco tempo. Dopo un’ora e mezza di asfalto e sterrato arriviamo finalmente nella zona del Tagaghart, più vicina a Djanet, che conserva il capolavoro dell’arte rupestre sahariana: “la vache que pleure”. Cinque vacche sovrapposte, ricreano la visione della mandria, dell’insieme, intente a bere in una pozza d’acqua, che presentano lacrime agli occhi. Nella leggenda tuareg, esse rappresentano la tristezza per l’inizio della desertificazione, nel concreto sono invece state scolpite dall’artista come secrezioni oculari che presentano i bovini fisiologicamente. Poi il pranzo, sotto ad una grossa acacia; mancano poche ore ai saluti, così distribuisco le mance a tutti, estremamente meritate, staff eccellente. Penultima sosta alla roccia dell’elefante, un blocco di arenaria modellato dal vento come il grosso pachiderma. Ultima sosta alle misteriose tombe solari: spesso orientate ad est, verso il sole di cui ne riprendono anche la forma circolare. Tranne una, sono tutte collocate sui versanti di colline e attraversano un po’ tutta l’Africa arrivando fino a Gibuti e ricordando la tecnica di sepoltura dei Garamanti. Corpo in posizione fetale, accompagnato da monili, senza sarcofago: grandi e straordinarie, mi hanno impressionato, ma sembrerebbe che ci sia poca letteratura a riguardo. Prima di tornare in albergo per la doccia e per preparare le valige, ci fermiamo a Djanet per passeggiare un’ora, poi finalmente l’acqua e il sapone che si porta via quasi tutta la sabbia dal mio corpo. Per cena un ottimo spiedino di fegato, peccato che è poco, poi qualche ora di riposo nelle stanze

prima di andare in aeroporto per il volo delle 03:15, anche se non ho dormito affatto, ero nervoso e quasi sicuro che il volo non sarebbe partito, troppo vento, troppa sabbia nell’aria. E infatti, all’aeroporto ci andiamo ma dopo pochi minuti torniamo indietro, con la tempesta di sabbia l’aereo non è nemmeno decollato da Algeri. “c’est grave” mi dice Ramadan.

Lunedì, 10 aprile: ancora a Djanet, ancora la stessa stanza, prima di lasciarla avevo lasciato l’asciugamano appeso ad asciugare, me l’aspettavo. Intanto il cielo è diventato terso, si è messo vento da nord, ha pulito, l’aereo di questo pomeriggio dovrebbe atterrare, anche perché è l’unica possibilità di raggiungere Algeri, altrimenti se ne riparla tra 4 giorni. Verso mezzogiorno è di ritorno la nostra guida, ha comprato i biglietti per tutti, per il volo del pomeriggio, anche se non è chiaro a che ora decolli, chi dice alle 15:00, chi alle 18:00 e chi alle 20, l’importante è averli in mano e sperare…

E’ l’una e mezza, siamo all’aeroporto “Tiska Djanet”, è ancora chiuso, pochi minuti e arrivano due della sicurezza ed aprono la sala d’aspetto: inizia un’attesa di 7 ore, senza mai avere certezze, bevo due Fanta e fumo innumerevoli sigarette, chissà quante ipotesi, quante congetture ci siamo sforzati di pensare in queste ore di ansia. Trovo sollievo solo parlando con due signore algerine che abbiamo incontrato ieri a Tibakaouine, sono persone ottimiste, solari, danno speranza. Il Bombardier dell’Air-Tassili arriva alle 20:30, un’ora prima sono arrivati gli agenti della dogana, il caposcalo e altri impiegati, apre il check-in, e alle 21:18 si decolla, pochi minuti e siamo già sopra Tikabaouine.

Aveva ragione il patron dell’albergo di Djanet: "ieri sera non mi avete salutato e non siete partiti, oggi salutatemi e partite!". Poi da Algeri, volo Alitalia delle 04:40am per Roma.

Viaggio finito in un luogo magnetico, preistorico, monocolore. Un grazie particolare ad Oriana, la nostra guida: devo a lei una miriade di nozioni sul Tadrart, sull’Algeria e sul mondo arabo, senza tralasciare la sua competenza tecnico-logistica e i problemi che a tutti ha risolto. E per voi che leggete vi lascio questa frase di Claudio Magris, nell’Infinito Viaggiare.

"Viaggiare è una scuola di umiltà, fa toccare con mano i limiti della propria comprensione, la precarietà degli schemi e degli strumenti con cui una persona o una cultura presumono di capire o giudicano un’altra"

Alessio Quatrini